En 1967, Adam Walker est en deuxième année à Columbia et aspire à devenir poète. Lors d’une soirée, il remarque un couple : l’homme d’environ trente-cinq ans, en costume blanc froissé, la femme plus jeune, vêtue de noir, très attirante. C’est par la première rencontre avec Born et Margot que commence Invisible (2009) de Paul Auster, un roman où l’on reconnaît immédiatement son univers : New York, le hasard, la fascination de l’inconnu, le goût des mots.

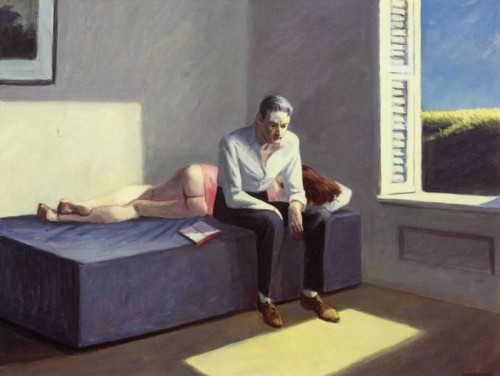

Edward Hopper, Excursion into philosophy

Rudolf Born – « un beau visage carré, sans signe distinctif particulier, (…) un visage qui deviendrait invisible dans n’importe quelle foule » – aborde Adam sur un ton joueur : ils allaient partir quand ils l’ont vu seul dans son coin et ont décidé de lui remonter le moral. Born est suisse, il vit à Paris. Professeur invité pour un an, il enseigne « le désastre » : un cours sur l’Algérie et un autre sur l’Indochine – « Ne sous-estimez jamais l’importance de la guerre. La guerre est l’expression la plus pure, la plus vive de l’âme humaine. »

Adam évoque alors Bertran de Born, le poète provençal dont parle Dante, un homonyme que l’autre connaît de nom, sans plus – premier signe d’une descente aux enfers ? Margot ne parle guère, sauf pour répondre à Born, avec un accent français très marqué. Son compagnon mène la conversation une heure durant, passe d’un sujet à l’autre avec des opinions « hardies et peu orthodoxes » dont Adam ne sait pas trop s’il faut les prendre au sérieux.

Deux jours plus tard, dans son bar habituel, l’étudiant revoit l’homme au costume de lin qui l’invite à sa table. Margot a été fort impressionnée par lui, assure-t-il, et par sympathie, puisqu’il vient d’hériter d’une grosse somme, Rudolf Born lui propose de lancer un magazine littéraire, pas moins. Abasourdi et méfiant, Adam Walker est néanmoins tenté. Et le voilà chez Born à goûter le délicieux navarin d’agneau de Margot. Son hôte, le vin aidant, le provoque sans cesse, puis lui parle de ses origines, de la famille Walker – Adam est ébahi des renseignements récoltés sur son compte – serait-il de la CIA ?

Margot lui téléphone quelques jours plus tard et lui propose de passer en l’absence de Born – « Il est parti et je suis libre de faire tout ce que je veux. Nous le sommes tous. Personne ne peut posséder personne. Tu comprends ça ? » Adam, que Born avait déjà poussé vers Margot, va passer cinq nuits d’affilée avec elle dans leur chambre d’amis. A son retour de Paris, Born, brusquement, se prétend trahi et la met dehors, après deux ans de vie commune. Il compte bientôt se marier à Paris.

Cependant, le projet de magazine tient toujours, et ils se revoient. Un soir de printemps, sur Riverside Drive où ils se promènent, un jeune noir surgit de l’ombre, un revolver à la main, et leur demande de vider leurs poches. Born tente de discuter, fait mine de prendre son portefeuille, mais sort un couteau et frappe le gamin en plein ventre – le revolver n’était pas chargé. Adam voudrait l’emmener à l’hôpital, mais Born s’y oppose – pas d’ennuis. L’étudiant s’encourt pour appeler une ambulance ; quand il revient sur les lieux, il n’y trouve plus personne. Le cadavre, frappé de plusieurs coups, sera retrouvé plus tard.

Invisible tourne autour de cette scène sordide, révélatrice. Adam Walker devrait dénoncer le tueur, mais Born l’a menacé pour l’en dissuader. Le jeune homme se sent coupable : « Cette abstention est de loin l’acte le plus répréhensible que j’aie jamais commis, le point le plus bas de ma carrière d’être humain. » Sa faiblesse morale lui répugne, il téléphone à sa sœur et lui raconte toute l’histoire. Finalement, il avertit la police, qui ouvre une enquête. Mais le professeur a quitté les Etats-Unis, un remplaçant termine son cours, il ne reviendra pas.

Au deuxième chapitre, changement de narrateur et d’époque : l'écrivain Jim Freeman, ami d’Adam à Columbia, ne l’a plus revu depuis leurs études. En 2007, Walker lui envoie l’histoire de Born (le premier chapitre) et une lettre. Il est très malade. Avant de mourir, il aimerait que Jim vienne le voir à Oakland pour discuter de son texte – après ce chapitre, il est resté bloqué et voudrait en parler avec lui. Jim est fasciné par l’histoire, et en attendant son voyage en Californie le mois suivant, ils se mettent à correspondre.

Un nouveau colis arrive, les remarques de Jim ont relancé Walker : son livre, « 1967 », sera divisé en saisons : Printemps, Eté, Automne… « Eté » est à la deuxième personne : « Pour toi, c’est l’été après le printemps de Born, mais pour le reste du monde, c’est l’été de la guerre des Six Jours, l’été des émeutes raciales dans plus de cent villes américaines, l’Eté de l’Amour. » Gwyn, la sœur d’Adam, remplace cet été-là son colocataire : elle va commencer un doctorat à Columbia. Walker, de son côté, partira en septembre perfectionner son français à Paris, même s’il sait que c’est la ville de Born.

Sa sœur et lui sont très proches, et Adam se réjouit de ces deux mois à vivre ensemble avant son départ. En présence de Gwyn, le monde lui paraît « plus lumineux et plus accueillant ». Mais leur intimité réveille des souvenirs douloureux, la noyade d’un petit frère – chaque année, en juillet, ils pratiquent un rituel de mémoire à propos d’Andy – et un épisode très troublant, « la grande expérience » sexuelle qu’ils ont vécue à quatorze et quinze ans, un week-end où en l’absence de leurs parents, ils ont décidé de s’initier l’un l’autre aux gestes de l’amour. Born, Margot, Gwyn, et puis la « fiancée » de Born et sa fille, Cécile : Adam prend souvent des risques. Avec Jim Freeman (personnage qui a failli s’appeler Paul Auster), les lecteurs se demandent s'il sait vraiment où il va.

La question du point de vue est essentielle dans ce roman patchwork entre New-York et Paris et pour la première fois dans l’œuvre de l’Américain, trois narrateurs différents se succèdent. Les coutures sont parfois fort visibles, mais l’intrigue et les manipulations en tous genres – nouvelles Liaisons dangereuses où les allusions littéraires ne manquent pas – assurent le suspense. Invisible ou le roman de « l’incertitude », comme dit l’auteur dans un entretien, a été encensé par certains, égratigné par d’autres. Lui espérait tout simplement que le roman suivant serait meilleur. (Prochain rendez-vous avec Auster : Sunset Park.)